「提、壓、側、推。」,那樣的聲音彷彿從那微微泛黃的照片裡傳出。

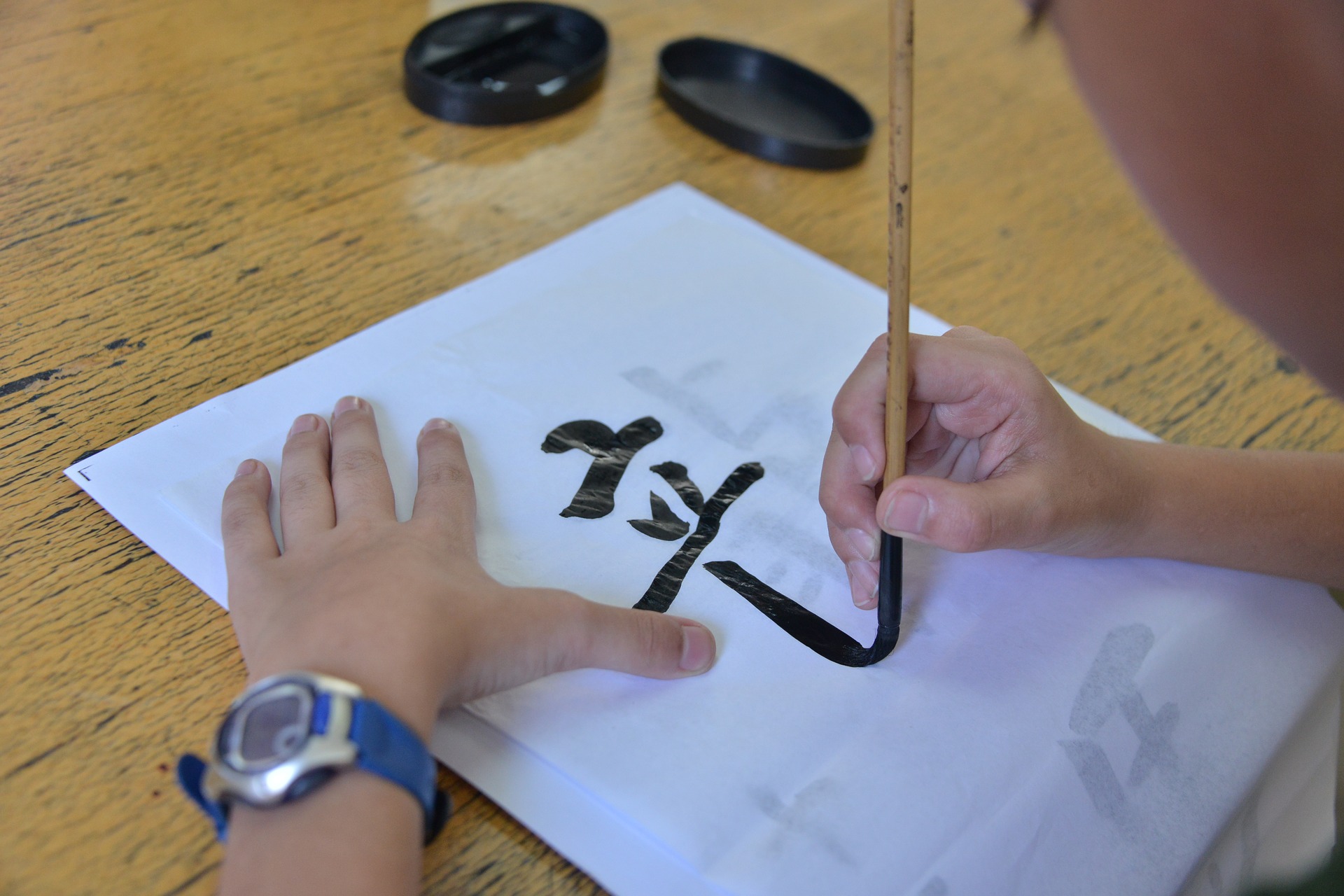

在快被遺忘的角落裡,泛著鏽的鐵盒子內,裝著漸漸被科技淘汰的紙本照片,照片裡爺爺握著年幼孫子的小手,拿着毛筆一筆一劃的在宣纸上跳舞,右手的指尖指揮了這隻舞,就像是蛇舞般,身體的輕搖,手的微顫,在紙上完成了一支優美的芭蕾,筆觸的輕重,藉著爺爺的手,帶領了我進入書法的殿堂,剛開始的我胸無點墨,爺爺就如那墨條,細細的教導我,如同清澈之水的我就這樣越磨越濃,磨岀了我對書法的濃厚興趣。

另一張照片中,我拿著寫好的作品,開心的向鏡頭炫耀,後方的爺爺也笑得燦爛。但那樣的回憶早已像墨水用盡的毛筆,漸漸褪色,只能透過照片或父母的轉述,才能描繪岀回憶的框架,不知何時,爺爺在我的記憶裡,再也無法站立揮毫,也無法握著我的手教我如何寫書法,更拿不了那毛筆書寫,躺在病床上的爺爺,佔據了我大部份對爺爺的印象,媽媽只告訴我爺爺生病了,天真的我為了使爺爺開心,每當有寫好的作品,我就會拿著作品站上椅子,就是為了讓爺爺更清楚的欣賞我的作品,還拿了許多書法得名的獎狀,爺爺用他那顫抖的手,緩緩接過我手中的獎狀,一字一句的閱讀完,眼眶泛紅,流下了幾滴眼淚,用那無力的手抽起衛生紙擦去眼淚,而當時的我從來不明白爺爺為什麼落淚。

深夜裡的一通電話,驚醒了睡夢中的我們,電話的那頭傳來了噩耗,更讓我瞬間清醒,一早媽媽開著車前往醫院,我望著車窗外的藍天,一朵白雲像極了躺在病床上的爺爺,太平間裡雖然佈滿了淡黃色的布簾,卻感受不到一絲的溫暖,安靜而莊嚴的氣氛,而我的心中卻是在吶喊!告別式上法師要家屬見爺爺最後一面,爺爺如平常一樣安祥的躺著,只是變成了一具冷冰冰的軀殼,我偷偷的把爺爺生前最喜愛的毛筆放到爺爺手邊,我的淚水就像是壞掉的水龍頭,一滴、兩滴……,最終止也止不住,我哭的是自己的不成熟;我哭的是爺爺的固執;哭的是生病無情的剪斷了我跟爺爺的感情,爺爺中風以後,不願忍受復健之痛,長年臥病在床,不但無法提筆揮毫,更失去了與家人共同製造美好回憶的機會,在我的回憶中,只剩下躺在病床上的爺爺,對我而言,那是心裡一輩子的痛。

自從把病床撤掉後,客廳空出了一大塊空間,如同我的心也空了,內心有一種說不岀的空虛感,牆上懸掛著爺爺的書法作品,細長而帶著流線型的字體,猶如我對爺爺涓涓細流的思念。

一滴墨在宣紙上慢慢暈開,就像我對爺爺的想念,緩緩的擴散開來,我把那照片放入相框內保存,希望藉著相框框住我那僅存的回憶,擺放在我的書桌上,每當我提起毛筆寫作時,彷彿爺爺握著我的手,一起譜出一支雙人華爾茲。

♦原作為107明道文學獎 綜高散文組 佳作 作品

江皓月

國際1101