◎ 文/劉克襄

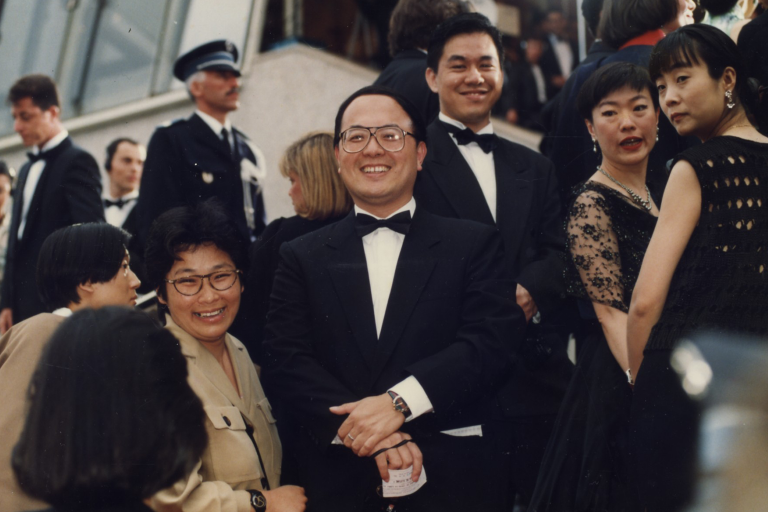

◎ 圖/劉克襄 提供

九月一日:

置身在這綠意盎滿的土地上,屈指算來也有足足的兩年了。這兩年的時光已充分將我生命的激盪歸於完全的平靜,可謂得到了十分的沉澱和澄清。

此段引言出自《田園之秋》「初秋篇」開頭。

1982年4月,「初秋篇」在高雄發行的《文學界》第二期刊出。大家赫然注意到,大武山下偏遠的潮州新埤鄉下,蟄居著一位缷下教職,半耕半農,年過半百的寫作者。

「初秋篇」以日記體形式,描繪南部鄉村的田園之美。作者典雅的中文造詣,生動的臺語運用,翔實地把農物栽作、地方風土和自然環境烘托。老莊思想的體悟,同時轉化為自己的淑世信念。隔年結集出版(1983)後,連著兩年又陸續出版「仲秋篇」、「晚秋篇」。三冊成體,文學界愈加稱許,多人視為臺灣自然寫作的經典。

但《田》書並非真實日記,而是以其個人在萬隆村的農耕生活做為基調,實踐某一文學創作的型式和內涵。此一寫作過程是否合於自然書寫強調的真實,又或者如何援引自然科學知識,對照現場的物種棲地,後來均遭到一些學者的質疑。作者面對自然演化的唯神辯證,還有以自我為中心的社會階級論述,加上懷古諷今,遠於史近於詩的農村藍圖,日後也引發不同觀點的討論。

兩造評述各有已見,難以短析。時隔一陣,從今日農業和自然環境的狀況,回頭再看,這部以80年代初農村為背景的作品,繼續遙映一些在地風物和農村狀態,值得我們繼續追探。

接下,我想從書裡引用兩則,帶有田野行旅氛圍的日記,或可跟此部作品,展開另一型式的有趣對話。但《田》書的日記內容亦虛亦實,因而在閱讀時還得避免誤解。

所幸作者的農務單純,主要以番薯為主。因而這兩則最早的日記,敘述的內容、地點和時間,當不致於誤差太遠。對照現今的地理環境,日記裡所描述的場景,當時確實有明確的栽種和買賣經驗。而作者的自然觀察,又或是其大隱於野的理念,不難於行文間覺察。

相隔約一星期的兩則日記,作者分別從家裡出發。往北,載運番薯到潮州販售。往南,走訪一處隱密的小村。

作者居家位於萬隆村裡面,1985年的地圖裡,北邊有萬隆製糖糖廠。蔗田路到處,另有五分車鐵道經過村子旁。

從日記描述的環境可知,萬隆附近仍以蔗田和沙礫地為主,適合番薯等雜糧栽種。當時村人多以此為生,作者亦然,而九月正是番薯塊莖成熟時。

九月四日:

日頭向晡時,已摘蒂的一半番薯,裝在麻布袋裏,共十六袋,疊在牛車上,套了牛,載往鎮上去賣給番薯商。若不是那些孩子們幫忙收攏成堆,單靠我一個人,怕要忙上一整天,直到日落之前,還未必能收攏好,不說摘蒂、裝袋、載運了。

一般番薯的栽種需要四個月左右,若是九月挖取,早在五月時可能即已插枝,或以壓條的方式栽種莖蔓。等番薯熟成,先得犁鋤繁茂的番薯藤莖和枝葉。藤葉拔除後,多數用來餵養牛羊等家畜。

接著,從一壟壟的鬆土,挖出成串的番薯,繼而摘蒂,稍作清污和取捨。外貌明顯凋萎,或因蟲咬過度臭香的,自是要淘汰。作者一早挖出的番薯,靠著孩童的幫忙,逐一收攏。接下時間,都忙碌於這一後續的整理工作。

番薯要長得肥美,通常栽種過的田地,隔年就會休耕,換到另一塊新地,以免土地過度利用。初秋篇一開頭,作者便提及,當地採用雜糧輪作,以土豆、芝麻、番麥和旱稻等替代。

這些雜糧最引人注意的,當為芝麻和旱稻。芝麻因耗工費時,早自諸多地方消失。略帶紅褐長米狀的旱稻,如今成為珍品,同樣難以尋獲。

作者把番薯裝入麻布袋,扛上牛車。再以赤牛負軛,運往潮州。牛車沿著碎石土路,穿過高過人頭的蔗田,經過遼闊的荒野。

如今走訪這些環境,泰半改為鳳梨田或整齊的造林地。牛車路則成為寬闊、筆直的縣道。運甘蔗的五分車鐵道遺跡,多在新開寮或海風寮。

牛車繼續前行,半途天色暗了,夜鷹在幽黯的天空梭巡,捕食蚊蚋等昆蟲。此鳥喜愛棲息於平野荒地,作者邂逅了,正好遙映當地的生態環境,同時展現他細膩的自然觀察能力。

登上崙仔頂小丘後,街市在望。若按80年代的地圖,接近街市之後,水稻栽作開始密集出現。作者在《田》書甚少描述水田,只提及旱稻,主因萬隆村缺少合宜灌溉的耕地。但村子西邊一公里之遙,此時已有較大面積的水田栽作。

牛車沿著屏77抵達潮州南門,可能需要兩個小時路程。昔時番薯街,大抵在建基路東端尾,戲曲故事館附近:

一進南門,便是番薯街;街路的另一面是一片空地。挑了一家熟店卸了貨,將牛車趕過空地來,給赤牛哥解了軛,拴在轅前,放了一總草;空地上有一個水栓,提了一桶水,放在赤牛哥嘴邊。走進店裏,店主人差不多快磅完了。總共兩千五百四十三斤,每斤行情一元半,共計三千八百一十四元五角。

70年代後,臺灣由於養豬企業化,加上玉米開放進口,番薯的需求量正在沒落。作者栽種收成的年代,正遭逢此一浪頭。那時的潮州南門還有此一番薯街,可見交易猶活絡,但賣出的價格已相當勉強。

近年來臺灣的番薯栽種,維持在一萬公頃上下,臺農57號為主角。瓜農以健康、天然和懷舊的品牌行銷。番薯搖身一變,成為養生食品,堂而皇之地進入超商。如今每臺斤批發價格,長年維持在三十元左右。作者那個年代栽種番薯,恐難以想像此等榮耀的場景。

作者讓赤牛休息時,放了一束總草,讓其食用。賣完番薯,收拾好麻布袋後,踱到夜市吃宵夜。經過街上店家,看到商品貨物光華奪目的陳列,不免有一番品評,直覺那是誘人犯罪的根源。但作者給自己很大的犒賞,吃了炒日月蟶,一碗碗粿,以及一碗公的鱣魚麵。回家前,又買了一斤紐橙。

在此他特別更正,一般人以臺語稱為柳丁的不妥,特別選用此新名。原來,它是臍橙一屬,副果在果皮上形成類似肚臍的疤痕,狀似紐扣,因而名之「紐橙」。可臺語中「丁」和「橙」同音,雙重解誤下,「紐橙」變成「柳丁」,一直沿用至今。作者執意正名,顯見其對生活物件,總有自己堅持的想法。

吃了一顆紐橙後,坐上牛車便睡著。一路筆直,遂任由識路的赤牛載回萬隆村。牛車一如當代電動車的自動導航,平安送返,這是何等暢快之事。

但那晚回家後,他還得趕夜工,繼續處理挖出的番薯。摘完另一半的番薯蒂,天都快亮了。緊接,再裝入麻布袋,復趕一趟牛車去磅稱。四分地的番薯,接連幾日都如此。反覆的番薯挖鋤和整理,過程之忙碌自可想像。

九月十日:

晨起,大霧迷濛;這樣的大霧原是到晚秋時節纔會出現的,那是冬來的先兆,竟提早了一兩個月,看樣子今年雨水要收得早,冬天會早些到。

秋冬時節,南部平原的清晨,常有遇到晨霧的情形。一大早,作者以日常生活常見的大霧,做為氣候變化的指標,預估著未來的時節。

連著幾日番薯收割、販售,同時整地後,終有農閒之空,他決定往南,一如平常的散步。

按當時的地理環境,往南愈加荒涼。他循沿山公路,走進一處遼闊的荒野。大面積的甜根子草盛開著花穗,白茫茫似雪,綺麗又壯觀。作者稱此為沙原,常有野生動物,如山免、烏龜、野豬之類。此地接近林邊溪,按昔時環境研判,應該是經常泛濫,人類難以屯墾的河岸。

在這處毫無人煙的開闊環境,他快樂地徜徉,視為天國之境。特別提及火烽(巒雲)和頃蔴(龍舌蘭)兩種代表性植物,到處可見。一路還看到不少山嶺柭生長其間,特別摘食。

依昔時環境研判,前兩種可能是仙人掌和瓊麻,山嶺柭則是山芭藥。現今走訪不管南岸或北岸,幾乎看不到這些植物。河岸多被銀合歡,或者農民栽種的芒果樹佔領。

此時,環頸雉現身了。華麗的雄鳥,讓他特別驚喜。他決定多待一會兒,看看有無其它意外的自然驚喜。

等待時,往南望去,對岸盡頭有一座村子。那兒叫糞箕湖,是座馬來族的三百年老村。兩百年前語言失傳,只會講閩南語。他決定前往那兒探看。

他渉過一條大溪,以及好幾條淺溪,再上岸時,周遭依舊是無人跡的荒野。接近糞箕湖時,夾雜農作的樹林陸續出現。

此溪即林邊溪,如今北岸多為農地和工廠,南岸規劃成整齊的造林地。兩岸皆無作者當年筆下的沙原,只剩寬廣的河床,尚存一些荒野的氛圍。

村莊不大,約有四、五十戶。正是炊煙裊裊的時候,女人們都在廚間裏忙著,男人們則多在廳間、樹下吸煙,小孩子們在戶外嬉耍。棕黑色的皮膚、深目,是他們的特色;操的是不變調的閩南話,他們的母語早失傳快兩百年了。他們一律姓潘,這一帶自蜈蜞嶺至大武山西麓有幾十個村莊,都同取用潘姓。

此段敘述類似陶淵明著名的「桃花源記」:「晉太元中,武陵人,捕魚為業,緣溪行,忘路之遠近;忽逢桃花林」,意外地走進一個和樂的化外世界。但此一隱密之地,後人再訪竟未尋獲。讀者不免懷疑當時是否真有此地點,或者只是陶淵明本身信念,以文字創造出來的應許之地。

作者走訪的卻是真實地點,同時點出當下平埔族小村生活的概略狀況。按過去的文獻史料,糞箕湖是馬卡道族的村子。此一系平埔族,實乃全島最大的未識別民族,僅屏東縣等地方政府承認。

它跟萬隆村一樣,都是砂礫為主的環境,僅適合番薯栽種,因而村人請作者吃的午餐,幾乎全是番薯簽和番薯葉。作者的出現,讓他們有點吃驚。此地少有外客到訪,原本以為是要來買牛的牛客,知道是隔一條溪的鄰居,爭相要請吃飯。

作者後來在一個主要拜訪的人家作客。其中一道為蔭豉鮪魚。鮪魚有很多種,沿山地區不會有新鮮的海貨,猜想是最便宜的,罐頭海底雞那種。村裡應該有養雞,故而吃到兩個煎蛋。其它是番薯簽飯和炒番薯葉,平時的主食。最後喝了一碗番薯泔。米飯或番薯煮的泔,相信現在許多人都忘記,但在80年代,當地質樸的鄉下還在食用。

現今拜訪糞箕湖,跟一般尋常南部小村類似。幾乎是一二樓住家,人口老化,但有國小、社區活動中心,二三家早點和柑仔店。還有箕湖太子宮,年度節慶時最為熱鬧。

作者走訪的最後結論,認定這些平埔族是善良誠實的農民,日出而作日入而息,不認識太多世界。他對人類的喜愛,有分等級。農民遠勝於城市人類,跟自然界的野生動物一樣,值得珍惜。尤其是平埔族「不會吵架,不會爭鬥」,沒有什智慧。但才智是淵藪,是罪惡,所以他們沒有痛苦,是快樂的民族。

作者如此單一的美化和認定,來自於他局部性的接觸,還有個人堅持的淑世信念和浪漫想像。

由糞箕湖再往東一公里,還有一較大的村落名為餉潭。《田》書裡也有提及,當地郵差一路送信,固定會抵達那兒。餉潭也是平埔族村子,更接近排灣族交界。再往東,便是文樂社、望嘉社。

這一排灣族居住的山區,作者稱為傀儡山。文獻記述,那裡生長著火燒柯(厚力),板材質地堅硬,適合當做農具、建築和車船之材。

雍正年間,糞箕湖被官方設為軍工寮廠,諸多客家人由此入山伐木和農耕拓墾。但此間森林缺乏北部樟腦的經濟利益,加上林邊溪容易泛濫,周遭地利貧瘠,不適合農業發展。拓墾人潮後來逐漸撤離。日治時代又恢復為平埔族居住的單純小村。

昔時平埔族被欺壓過程較為直線,此地的變遷有些不同。漢人進來屯墾,再撤離,平埔族得以喘息。作者接觸到此一小村,當如是理解。

他往南行,跟讀者分享一個美麗舊世界。但這裡並非虛構的環境,他有心目中的世外桃源,就在不遠的郊野,或許跟我們現今期待的里山,有著相近的想望。

從史實,我們看到一個不斷變遷的村子,經過許多滄桑,才有80年代作者遇到的情景。桃花源並非虛構,那美好確曾停留,在當下短暫做客的片刻。

只是一切,仍無所遁逃於天地間。作者的理想國,如晨霧到來,迅即消散。