鉛灰色而靉靆的天,彷彿蟄伏在一片朦朧,恰若那桀驁不馴的、屬於城市的喋喋不休。無青石街道上的向晚,只有一顆冰心在早已宣告萬劫不復的玉壺中。畫廊中交雜的味道是羅紋宣和蟬衣宣交雜的味,它們都被曡在心底深處,可又像輕碰便壞的,古道、瘦馬。思緒尚且帶著些鬱律的愁,硃砂的色又令我別不開眼,阮籍的夜不能寐已無法說明我此刻的愁下眉頭,卻上心頭。

曾經,範仲立的《谿山行旅圖》躺在故宮那玻璃櫃裡,讓我有道路阻而且長之感,後來,吳鎮的《洞庭漁隱圖》使我提起蘭竹筆,在心頭上劃上了無數的枝頭薄而柳綿飛。

然而,此刻擺在眼前,正被解說員介紹的條幅,便能勾起我長長愁緒。

在那個瞬間,我以為我是執筆人,拿著蘭竹筆,先用墨線勾出了輪廓,宛若江水的線條在宣紙上渲開,中間的墨色是深邃的,而周圍的黟墨,卻淡了許多,好似那漸層的烏雲,也像我如今的心情。因課業而放棄丹青已有一年,偶爾路過畫廊,仍會無意識的踏入。如今的遺憾雖無當初如同孩童稚嫩的哭泣,卻仍有萬般不忍。心中舴艋舟忘了已經翻覆了幾回,如今有的,只剩下了曾經記得的一筆一觸,了然於胸。

猶記得這種山水畫最長使用的皴法,接著需用淡幹墨側筆而畫。這幅畫的作者我並不曉得,可是上面右側山巒疊障、左側鳥語花香卻是我最熟悉的畫法。披麻皴與雨点皴交織的,是峰巒的壯闊,雖現今我是無法再有時間提起畫筆,可是這幅畫上面的每一個筆觸,都好像是經歷過了風雨。使用鳞皴畫上了樹皮,每一筆劃雖是在紙上,卻好像也在我的心坎上劃上了一筆。

回憶在腦中潰堤,鳥、枝頭、山巒,在穹頂之下朝我揮手。猶記得國小時,我就像是所有的孩童一樣,被父母帶到故宮,說是陶冶性情。展示櫃前那一大排長龍,大家擠著看的,是張大千的畫作。那時我並不以為意,都說國小的孩子叛逆,心中自然也有萬般不願,且想要立刻離開展場,可是那魚貫而來的民眾卻勾起我的好奇心。

張大千傴僂的照片,以及簡介貼在米黃色的背景之下。而展示櫃裡的,僅僅只有一幅《廬山圖》。雖然紙已經透露出了歲月,可是上面的勾、皴、擦、染、點,每一個細節落入眼簾,都吸引著我。儘管是從小學美術,不知為何,山水的魅力於我而言,遠遠超過了油畫、水彩、素描。

第一次學習繪山水,我國小六年級,正值無耐心、在學校的霸王時期,我拿到人生第一隻國畫用筆。毛很長,已經忘了是用什麼做的,只記得比胎毛筆更硬許多,我甚至以為那是清掃桌面的掃把。

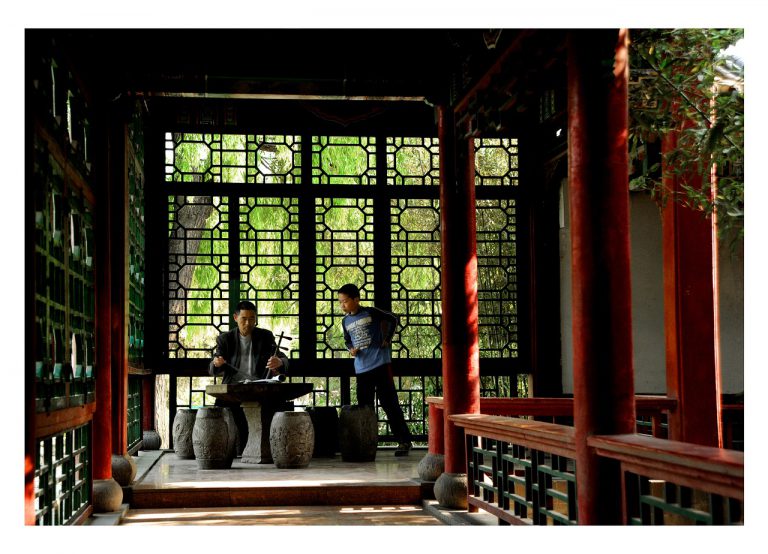

替我們上課的是畫廊的管理──一名耄耋老人──他的臉充滿歲月的痕跡,初次見面時,我以為他是打掃之人。他先教我們磨墨,接著介紹各種畫筆、宣紙,接下來,他拿出僅有河道的照片、運用約翰遜的話:「偉大的工作,並不是用力量而是用耐心去完成的。」他的聲音猶記在耳,他掌心的溫度彷彿就包覆在手上。在快要放棄畫山、畫水時,他的聲音就像是一顆顆砂礫,在心坎上最後迭成了汪洋。

一個鐘頭過去,無人畫完,幾個看見倒數時鐘僅剩五分鐘的同學存著僥倖的心理,在畫上點上無數的慌亂條紋,除了他們,剩餘的人撓撓頭,將畫至一半、甚至僅有輪廓的畫拿給老師,每個人的臉上都充滿了無奈與悲憤。

我憶起曾經在不知臨摹多少次的畫上勾上水波粼粼、畫過多數次的細水長流。生宣上是汗水與時間交織的網,使用淡墨在上頭鋪底,然後在時間的流逝下,以每分鐘三筆畫的速度畫上水波。若說水波是山嵐之中的一絲光明,或許,整幅畫就是山頭斜照的大片光輝。在我點錯時,冷不防心跳一快,整幅畫被點上了黯淡,這時有得提醒自己得有耐心,沒有解決不了的問題。

耐著性子,用心去體會,在最後的下款,不僅僅意味著一幅畫的完成,更是宣告自己的當之無愧。或許,完成的落款甚至是不甘的象徵,耄耋老人每一次的批評都快要使我窒息。

回憶在腦海戛然而止,步路襤褸的道路上沒有一絲容的驕狂,每次扶在案上作畫,都會去想起老人那間帶著紙的味道的畫廊,他驀然回首,而我仍在原處不停的試圖前進。時間的長廊行不完,可在長廊左右貼的,是記憶的山水。老人堅定不移對於山水的執著,雖不曾在記憶中留下太多的回憶,但是輕輕咀嚼回憶的味道,倒是出現了莫名的感傷。

不學畫已經一年,然而每次回首,都有種歷歷在目之感。或許是直到失去時才懂的,時光給予人最破碎的,是落寞。

王明琛

桃園市慈文國中畢業