走在陡坡,喘氣吁吁,蟲子縈繞耳際,遠方有山,有幾個小時後的我,初起步時只沈浸於意識的流動。從稜線上眺望,尺寸千里的感受總是衝擊每個登山客對於自我與山的初始概念。感覺肺臟在急促的脹縮輪迴間,有種孤獨而空虛的存在,我好像在等待,果陀會來吧!遠方的山把墨綠潑上白雲,但那裏還不是盡頭。很多人說爬山可以得到生命的答案,而那初夏,決心追尋南湖大山的回答。

四天的行程沒有哪一天特別輕鬆,停下來喝水也只能用登山杖拄著,接著趕路。我忘記了一些部分,只好從跌跌撞撞開始說起。

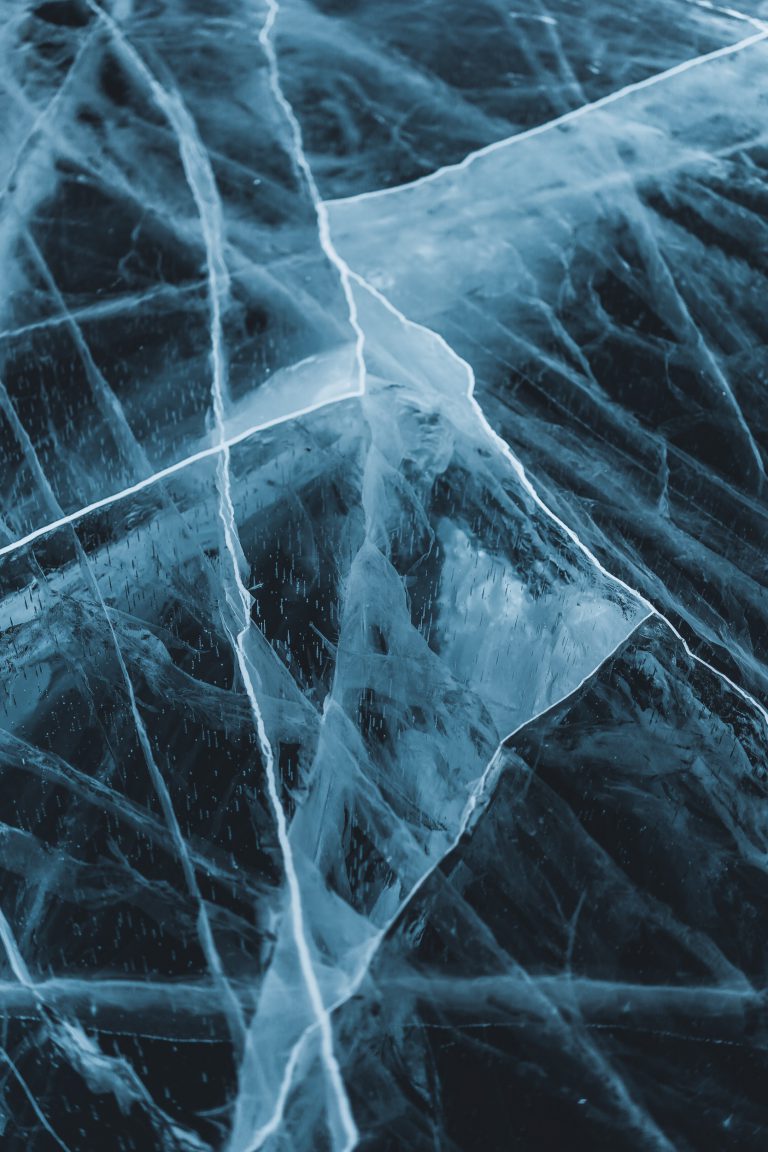

第二天下午,有裂壁、有碎石坡,還有冰冷的大風大雨。寒風一吹,從松針打落破碎的水滴於身上,隊伍兀自埋頭向前。歪七扭八的松樹吹不動,而那大石不知用什麼偉大的物理因素屹立不搖著,在他們下方我們走過,走得不快,應該有點慢,有點像尺蠖在走。風刮過,削了我一層皮。

我好冷,但隊伍走走停停;想盡快到山屋,但路程還沒一半;不想等待隊伍,但有聲音隨著矮草摩娑刺癢著全身。團隊,沒有弱肉強食,只要他的光芒還在,要獅子割肉給羚羊吃都可能。眼前巨石堆像上帝案前的橡皮擦屑,祂抹去芒草原,還拭去一線藍天。濃霧翻騰掀攪,遠方烏黑的山,死死盯著喘息不斷的我們。

「我希望我可以平安回家……。」刺耳的啜泣聲,有人哭了出來,嘴邊還涎著一絲嘔吐物,而那高山症的痕跡沿著懸崖滑下。我迷迷茫茫像是躺臥沙場而將死的小兵,天要是黑了,連山屋都走不到,要劫過這場雨。狂風怒號,眼淚乾的很快,換來縱流橫溢的雨水。

灰藍色的氛圍,靜得出奇,登山鞋從泥濘奮起,一隻石龍子唰一聲逃入草叢。不能急,不能急,還有隊友在,還有三個被高山症摧殘的心靈在努力跟隨。弔詭的語言炸裂開來,那些陰濕黏稠的負面情緒,膠結、壓密,用蛇的樣態滑上腳踝,一圈一圈,直逼發顫的下頷。山沒有給我解答。諷刺的,他給了我更多疑問。

拋下所有,然後跑。

抑或。(笑聲出現空洞,有風穿過。)

跟著團隊,讓減少的體力嘲笑我的道德約束。

然而背起分攤的物資,彷彿仍是熱愛山林,珍惜團隊,即使雨勢增強,身旁的景色逐漸看不清,依舊。

隊伍沿鬆脆的陡崖而上,五岩峰的山頭,瞬時連綿不絕,永無止境。腦袋停止思考,不要去祈禱,只是偶爾抬頭讓雨滴在眼皮上。一尊僵笑似的巨石出現在眼前,把登山杖掛在手腕、雙手扶上石壁,掙扎著我緩慢爬過大石。

猛然一抬頭,阿,是碎石坡。是嗎?想像裡的圈谷營地在腳下熒熒隨風閃爍,然而回眸是團隊,泥水滲入登山鞋裡,拉扯我又一次向下沉淪。記住,道德,紀律。終於可以擺脫泥沼的垂枝?然而,不行。登山杖刺入碎石,拔出時已沾滿黃泥。

半小時後,走進山屋。十二公斤的登山大背包滲入狂雨,無語地緊縛著肩胛和腰際。我得找地方晾衣服以擺脫掉這一身狼狽。突然,一群阿姨擁上前,並不像隨隊的機動人員, 「你的衣服都濕了,趕快脫下來我這件先借你穿!」 「襪子也要換喔!」「還有你的帽子!這樣會著涼趕快脫掉!」「很冷吧?這邊有熱可可先喝幾口!」「要不要再來點餅乾?」毛毯披上肩頸,一杯溫暖的可可逐漸與手心達成熱平衡,在身旁忙碌的,只是洽巧相遇的山友,他們無償地在付出關懷。

為什麼要對我這麼好?(風雨比眼淚更不真實,呼吸開始急促)

晚上,夜空沒有預期的亮星,烏雲席捲了一切,我疲累地鑽進睡袋,思緒卻好像飛越一座座山峰。已經過了傾盆大雨裡的五岩峰和碎石坡嗎?我還活著。但我--

山依然沒有答案,但至少這次祂給我值得哭一場的溫暖。

凌晨三點,穿著山友的保暖衣醒來。再次攀上大片岩壁,由於昨天的風雨侵襲,這天攻主峰有人沒辦法完成。在最後一公里,有水墨的味道,濃淡之間,甩落一簇灌木、一枝黃花;筆尖或挑或點,則小葉片片分明,蜘蛛結網絲絲如繪;甚至斜斜一捺,筆鋒頓下,一條蜿蜒的大河。周圍群山環繞,或許從太陽的方向,還能看見隊伍的剪影服貼在愚騃大地上。稜線吞吐雲霧,恍惚有聲音穿山而來輕語呢喃:「要好好爬、好好交代。」

我聽見登山杖撞擊石塊發出的框啷聲響和一聲隊友的驚呼。像絲絹透著涼意,南湖大山主峰山頂的空氣徐徐流來,包裹於內,我毫無壓迫感卻衝擊地意識到自己竟已登上祂的主峰、祂的山頂。祂慎重自信地展開大幅山水。感慨萬千,千萬語句就融化在景色中。那時霞雲飄揚,朱紅灑金的降臨新的一天。我辦到了!這麼告訴自己,第一次,對自己悠然的溫柔。碎石坡上,那些山拋給我的問題突然有一點頭緒。那或許是在走回生命最透明之處,遇見蓬勃生機而閃現的答案——不要悲傷,但要有悲心。

這個答案應該有及格吧。

下山,又回到碎石坡,陽光裡的碎石兀自發熱。我依然喘著,回頭望見圈谷營地,視線下方隊伍蠕動而來,竟有些可愛。一路回到山莊,雖然還是因隊友走不快而遲到,但總想起那杯強塞到手上的熱可可,或許就這麼學著看向身旁需要協助的人,因為一定有可以幫助到他們的地方。那場碎石坡上的冰冷大雨,用溫柔填滿了我心底缺乏的那深深的空洞。

第四天中午,在山下吃著水蜜桃,山依然沒有給我明確的、生命的答案,看向遠方巍峨聳峙的大山,我想了想,祂不會回答一粒容不下須彌的芥子--只當芥子學會寬宏,能夠無所求的去關懷奉獻。或許入山前的那些問題,都太微不足道了吧。

♦原作為108明道文學獎 高中散文組 第一名 作品

陳欣慧

高二2