◎ 採訪整理∕張毓軒(《明道文藝》編輯)

◎ 圖∕何曉玫MeimageDance 提供

在春天,搭轉捷運、公車,一路晃蕩至臺北藝術大學,山坡上,風揚起衣袖,樹影們正在舞蹈,走進舞蹈學院, 錯身而過的,是汗水淋漓的身影。在鏡頭前、在劇場裡,美之所以為美,從來不是那麼容易的課題。

長年投身舞蹈教育,創立何曉玫MeimageDance實踐編舞想像的何曉玫老師,面對創作,有好多想說的話……

對舞蹈和身體著迷

「每一條路都很辛苦,必須堅持耐力,才能跑到終點。舞臺是很現實的, 不見得撐下來就是你的,因為堅持的人也不少。在過程中,我的收穫其實更多,不為了旁人。」

曉玫老師回顧成長歷程,深深感受到學習舞蹈是一種幸運,能誠實面對自身的懵懂,以及人生不是那麼完美的真相。她說,當舞蹈作為書寫的工具,必須花很多時間去感受身體、誠實面對自己的狀態。但在部分哲學和宗教當中, 身、心分為二元,然而她的體悟是—— 跳舞讓心靈和身體緊緊扣連。

「當我觀看舞者,也是觀看他的身體如何回應思考,就會開始敬佩關乎身體的智慧。我們常說宇宙之浩瀚、廣大,回頭返看自己的身體,裡面有太多未知。我們太不了解自己的身體,又很輕忽。慢慢地,會發現有許多事情需要學習……」

面對舞蹈和身體,曉玫老師認為值得一生好奇和關注,持續著迷!她繼而提及:多數的觀眾觀看舞蹈,可能期待看到技藝或美感的展現,其實那是風格,不代表舞蹈只能是這樣。當我們問什麼是舞蹈?不如問舞蹈什麼時候開始。

當我們意識到身體正在進行溝通的時候,算不算是一種舞蹈?

「當我意識到自己的身體正在表達的時候,即是思考的展現。舞蹈不應該被侷限在所謂的流派和創意,其實舞蹈應該遠多於這些!」曉玫老師語重心長地說。

成年後,為何我們不再手舞足蹈

「無論是舞者表演或編舞創作,所使用的媒介都是身體;身體所蘊含的智慧,很難被界定在某種功能。」

舞蹈的歷史源遠流長,以多元方式展現,可能自娛娛人,也存在各式功能,如採茶舞或狩獵舞。舞蹈的變化也與時代扣合,比如歐洲宮廷舞源於交際應酬,然而臺灣大眾對舞蹈藝術的定義窄化,普遍存在著距離和誤解。究竟, 在長大成人的過程中,我們如何丟失身體舞動的快樂?

曉玫老師以雲門舞蹈教室課程為例,為學齡孩子們準備的課程脈絡主要希望引導他們傾聽、關注自己的身體, 和身體成為好朋友,快樂地成長。

對於舞蹈專業創作者而言,身體一如藝術作品,能進行每個議題的溝通展現。然而最可惜的是——舞蹈原就存在於我們的生活當中,小朋友可以很自在地手舞足蹈,因為那是肢體語言。嬰兒從學會側翻,到坐臥爬行,這些動作的演進,即是舞蹈重要的基礎,在成長過程中,身體的學習,亦是建立個人協調感、統合力的關鍵。

曉玫老師邊說邊演示:「我們觀察到一個孩子開心時,走路是跳躍的,生氣時則重重踏步。這種節奏和步伐,可以看到身體的語言表達。」

然而當孩子邁入青春期,大人開始列出規範,也把他們塑造成社會框架裡的一種樣貌——男生較不受約束,女生需要遵守的禮儀相對來說較多……我們開始告訴孩子:身體是禁忌,不要輕易去碰觸,無形中暗示著性別導向,「對身體疏離之後,更不敢親近舞蹈」曉玫老師喟嘆。

「生活裡,每個人都在跳自己的舞蹈,一天的行走坐臥,可以是一種舞蹈!很可惜臺灣教育長期漠視身體,導致舞蹈和大家的距離很遠。」曉玫老師分享曾至中學校園帶領學生律動,這些大孩子竟扭扭捏捏,無法自在展現…… 這樣的發展在亞洲國家中,尤其常見! 當大眾普遍不關心身體,和自己產生距離,對身、心健康皆有一定影響。

衝突,給予編舞家靈感

不同地域的舞蹈,有不同面貌和風格,比如拉丁舞蹈多扭腰擺臀的動作, 而亞洲舞蹈則偏向手勢、較少腿部動作……。曉玫老師以親身參與編舞藝術家國際營隊為例,來自西班牙的舞者熱情奔放,在派對中習慣開心舞動,反觀自己和另位華人編舞家,不知載負著什麼樣的框架和包袱,總顯得拘謹……

「編舞家,可以展現自身或與他人互動的思考,對社會的觀察……有機會訴說自己的感覺」,曉玫老師回顧編舞歷程,有著不同階段:剛開始習慣從自身角度出發,較為關心個人遭遇和感受。當視野展開,她看見了許多女性,和自己一樣在臺灣成長,也許生活的場域存在距離,卻有著心靈相通的感受。她想探索:在臺灣這片土地上,什麼樣的情感是我們所眷戀的?

「臺灣人有什麼樣的樣貌?我們如何看待自己?其他人又如何看待臺灣?」

面對腦海浮現的想法,曉玫老師開始累積作品,彙整成為《默島新樂園》,整理自己的思緒,也回溯對臺灣的感情。

赴美求學的經歷,讓曉玫老師學習以新鮮目光,重新看待自己的文化。二十多年前,「made in taiwan」尚未蛻變為品質保證,當時人在紐約的曉玫老師,看見日本在國際間展現經濟和文化實力,當太極、茶道成為外國人所熟知的日本印象,「我開始思索:臺灣有什麼呢?」

曉玫老師看到的是——存在於臺灣土地上的各式「衝突」,對日本殖民文化的態度;對美國的憧憬;與中國之間的糾結……

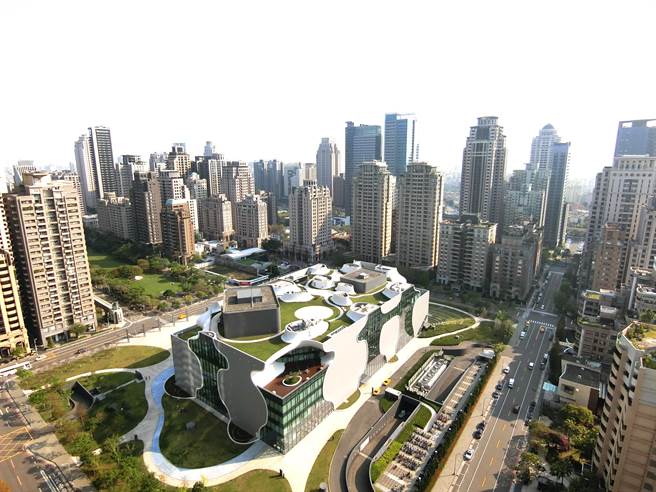

試圖為衝突和糾結尋找答案的曉玫老師卻發現:臺灣特別能涵括「衝突」的一切,並找到平衡點。諸如:劍潭捷運站的出口洋溢後現代風格,一旁座落著土地公廟。龍山寺旁緊貼著玻璃帷幕大樓……傳統與新穎,對比強烈地存在著,在我們身處的臺灣……

體現在《默島新樂園》的舞作中,曉玫老師將臺灣的衝突、對話,含納進來,讓大家看見臺灣特色。明明前段音樂是《素蘭小姐要出嫁》的日文原曲,飽含東洋風情,下一刻卻翻轉為華爾滋樂曲……東、西方風格並列,觀眾仍微笑以對——這就是臺灣啊!

紐約的衝擊,我是誰?如何展現獨特?

臺灣充滿衝突,那麼紐約,又曾帶來什麼樣的養分?

曉玫老師分享,回看臺灣教育中的「謙虛是美德」,在紐約求學時,根本行不通!她記得曾有幾回,面對老師和同學的讚美,自己反倒不好意思,露出疑惑神色,連番說:「沒有啦!我並不優秀」,直到較為親近的美國同學略為生氣地提醒:「妳就接受,然後說謝謝!」她這才體認到——過度謙虛,可能造成旁人的不耐煩和誤解。正因為對方誠懇以對,自己無意中,卻讓真心的讚美淪為虛偽的交際……。

此一衝擊,讓曉玫老師深自反省,正因為長久以來接受的臺灣教育,只教孩子看向自己的缺點,面對他人誠心讚美,自己反倒質疑,看不見優點所在。

返國之後,在教學層面上,曉玫老師希望能引領學生看向自身優點,不再糾結於推翻自己。

當時經濟鼎盛、藝文薈萃的紐約,也讓曉玫老師忙著賞析各式文化,日本的凝鍊,非洲的奔放……。最後她下了結論:「每種文化難以比較,唯有欣賞!」

其實,藝術不需要比較,每個人也毋須拚高下,能理解並展現自身的好,就是很棒的交流。

當我們開始叩問:我是誰,如何展現獨特?或許,我們就距離真實而自然的美,更近一些。

現場表演,當下的感動

問及這幾年表演藝術教育有何改變,曉玫老師不諱言地說,相關系所增多,也有更多學生得以學習表演藝術——然而臺灣並沒有相對應的市場,政府資源挹注亦有限制。現實的難題是:我們培養了許多表演藝術團體,卻沒有足以支撐團隊運作下去的觀眾。

曉玫老師喟嘆:為數眾多的年輕人可能熱衷扮演文青拍照,但拍照過後,實際的生活,缺乏美和感動……。

或許是網路科技的迅即便利,讓人們能夠輕易透過螢幕,看見感興趣的人事物,卻少有耐心,願意在真實世界裡互動交流。

「現場的表演,就是專注當下,演出者和觀眾置身同個場域,一起呼吸和共鳴,那個當下是很珍貴的,就是一種感覺。」

然而臺灣的藝術教育流於制式,常要求學生研讀創作背景,花時間關注一頁頁資料,卻少有人提醒——留意「感覺」!

「其實藝術最大的力量,就是將人和人之間不可言說的情感,流露出來……也許不需要太多語言,不需要過多資訊,反而能交付情感。」

鈕扣計畫,期待遊子找到話語權

談起鈕扣計畫的緣起,曉玫老師坦率地說:其實是回應臺灣舞蹈界人才流失的景況。近二十年,臺灣培育不少專精舞蹈的新星,他們的能力很容易就能嫁接國際舞團,加上科技網路發達,可以不假他人之手就了解世界頂尖舞團動態,這些年輕人勇敢地奔向夢想,過程中有榮耀,亦有艱辛。

站在長遠發展的基礎之上,曉玫老師思考著:臺灣如何留住舞蹈人才?這些渾身發亮的舞者,他們勇敢逐夢的經歷如何傳承?

若換個角度,這些舞者,會不會只是國際舞團的泡沫?成為編舞家的表達工具,卻無法以臺灣人之姿掌握話語權。

鈕扣計畫鼓勵旅外的臺灣舞者, 能思索自身的創作能量,試著找回話語權……。

當流浪在外的舞者歸返、傳承他們所看見的世界,藝術參與隨之延展。讓彼此成為想成為的樣子——勇敢作夢、在作夢當下,勤懇付出。

「不可能每個人都第一,但你可以選擇如何生活」,手舞足蹈,有意識、有「感覺」地活著!

何曉玫

何曉玫MeimageDance藝術總監,第十九屆國家文藝獎得主,現任國立臺北藝術大學舞蹈學院院長、國立臺北藝術大學舞蹈學系專任教授,雲門舞集舞蹈教室教材研發總顧問。曾任臺北越界舞團團長、雲門舞集2排練指導,並多次受邀擔任雲門舞集客席編舞家,為雲門編作舞碼:《水‧鏡》、《紙天空》。2010年創立何曉玫MeimageDance。創團精神在標示未來性,反映舞蹈與視覺文化的特殊風格。

何曉玫長期觀察社會現象,取材臺灣主流或次文化,創作與環境緊密扣連,作品常具有濃厚當代文化符號色彩,被譽為「創造超現實想像高手」。舞作內容善用強烈的視覺風格探索當代人潛藏的內心世界。