我屏息在游泳池中,落葉落在水波紋上,被鄰個水道的自由式撞到泳池邊緣。風在水中有形,呼吸在水中有形,水似乎一直都能具像化感觸。

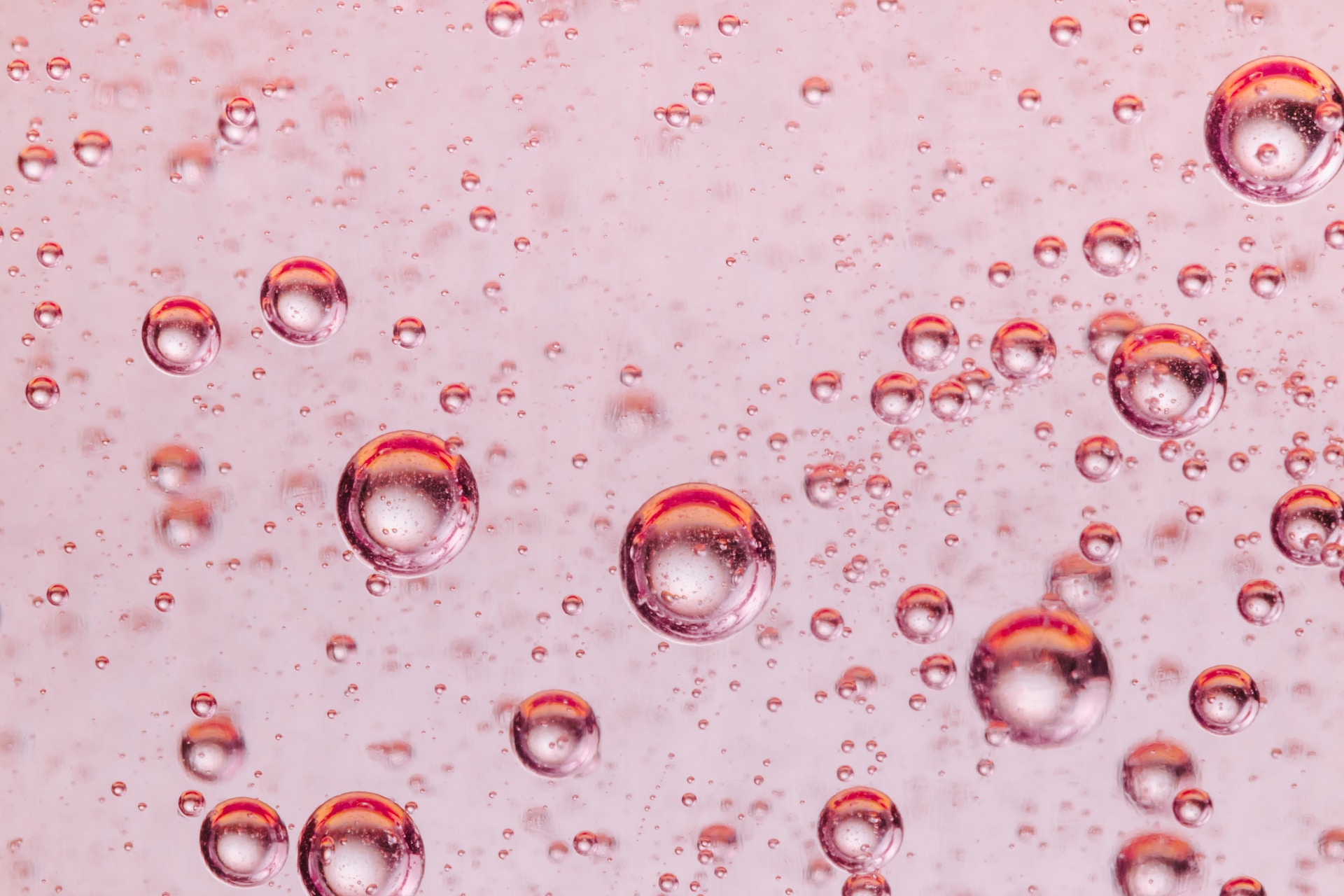

在水中的世界是光與彩塊相互交疊的景象,像近視又不像。水一塊又一塊的浸潤頭皮,我的肺葉鼓起,人就浮到水面。

一仰頭,泳鏡卻脫落回到水裡,像是不願上鉤的魚,狡猾的只食了餌。水面上浮著落葉和不知是誰的、細軟的頭髮,耳朵進水了,聲音又近又遠。岸上生理期的同學大腿上攤著單字書,彼此討論複習考的分數與接踵而來的模擬考。考試同聲音一般近且遠的。

風穿越鐵皮的圍欄再塞進小小的泳池裡,我縮起肩膀,樹葉被風拉扯,失足落水,暈開輕輕的漣漪。我瞇著眼睛想下水找失落的泳鏡,卻忘了先吸一口氣。睫毛被冷水浸過,我下意識張開眼睛又閉上,光與彩斑斕在潮濕的眼瞼上,人好像能夠感覺光、感覺聲音。

抵抗浮力許久,尾指終於勾上泳鏡後的塑膠彈性繩,我勾著泳鏡便爬回岸邊。頭髮離開水就像溪流,在背上凹陷的脊骨是海島的河床,水在奔流卻並總是不留不住什麼。更衣室早就塞滿了人,我不善於和不熟識的同學搭話,於是只能安靜地站在更衣室門口,踩過粗糙的磁磚,才發覺潮濕的腳踝黏了一片新綠的落葉。

地科課的教室有點潮濕和浮躁,學校的游泳池吹風機和插座都太少,濕漉漉的頭髮結成一綹綹,就趕著來上下一堂課,我們都還像仍在水中,老師卻自顧自的開始說明宇宙最初的夸克與電子。消毒液味的水珠暈開藍色圓珠筆的字跡,6400公里,我們與地球球心的距離。

課本上總有許多解剖圖,因為人看不見立體的內部,所以把地球切開、螳螂切開、蚯蚓切開,看地殼與地心,血管和心跳,在說宇宙起源的那頁課本火紅色的,盡是冒著泡泡的岩漿,和坦胸露肚的地球剖析。

幾句話後老師又聊到解題技巧,說看到什麼就得想到什麼,這樣模式的題目很常考的,要記起來。所以人真的很不擅長解析立體的、活生生的東西,活著的人呼吸要轉印成成績。我濕漉漉的髮尾黏在嶄新的教科書上,濕了再乾的紙頁蜷縮起來。

小時候我曾經問過媽媽,問她為什麼人要考試呢。答案是千篇一律的檢視學習成果。那為什麼以考試成績決定大學,甚至決定人生呢?我又問。她同我說因為沒有人有空認識全部的你呀。

於是只能把人的生命量化,補習班連宣傳語都要我把自己包裝成最好的商品。

我想我是認識教室外頭那顆印度黃檀的,他很會落葉,風一吹就嘩啦啦的落許多下來,卻總像落不盡的,學校的松鼠很喜歡他,我也喜歡,喜歡他的葉子拍打送風中的冷氣室外機,那在課堂中的絮絮叨叨中有些諷刺的感覺。可是卻沒有人有空認識我。

五十分鐘的地科課可以從宇宙大爆炸講到地球成型的現今,108課綱打亂的歷史課本兩個禮拜可以把唐宋元明清從頭來三次,一次文明、一次人群、一次制度。黃檀的葉子落來走廊,是水滴狀的葉,有平滑的葉緣,經常局部泛黃,葉脈的顏色要比旁邊再淺一些。可是我出不去,被困在從課本到課桌逐間漫開的熔岩之間。

我們好像日日都從窄縫般的時間中擠身而過,要經過那處就得削下些什麼,靈魂不能永遠豐盈。

放學後等待補習的空檔,我常與同學一起去速食店。也不是特別喜歡吃那裡的什麼,只是購買一個等待的空間。而我的同學會在我耳邊,不斷重複著升學、考試、夢想等困擾,我只能聽著,無從插話。

他說他的目標是法律系,於是我只能順著話問他為什麼。

「因為我想要幫助別人。」他抓著吃完的薯條紙袋把玩。

「那這樣當社工也可以幫助別人,當然若你願意當超商店員、速食店店員或者是水電工都能幫助別人呀。」我說。其實我不只說過這一次的。

他除了讀書是沒有做什麼別的事了。熬夜到兩三點,每一節藝能科課堂上都在背單字。割捨下每一塊似乎無用的皮肉,為了更輕盈的去走那狹窄的康莊大道。

「不是!」他又著急的反駁我,說了很多莫名其妙的話,又再一次扯回成績,扯回考試,彎彎繞繞的反覆說同樣的話。最後說得口乾舌燥,才頹然說不然文組能做什麼。

速食店總是放著輕爵士,連綿的音符與暖黃的燈。我的可樂上浮著碎冰,碎冰被塑膠蓋子掩蓋住,全然看不出晶瑩剔透的本質,咬一口就牙根發酸。

我不再開口,什麼叫能做什麼?只是也許沒辦法很「成功」的去做什麼而已。我們好像一直為了去搏得一個稱號、一種仰視拼盡全力。可是什麼又是真正無用和真正有用的呢。

他也拿起碳酸飲料喝了一口,碎冰撞在塑膠蓋子上,發出脆又沉重的聲響。我的同學經常告訴我,學測就是人生的考卷,你用三年去搏未來人生幾十年的安穩很划算的。可是我一直覺得人生不該是這樣非一即二的東西,不該是題目、是考卷,不該是這種擁有絕對的對與錯的東西。

然後他就會問我,「不然你覺得人生是什麼呢?」

我實在覺得我與他其實並不適合當朋友。總是問得對方啞口無言,總是拉著對方深陷泥沼。

他總說不要想那麼多就好了。我總是覺得不要那麼篤定就好了。

速食店與補習班在截然不同的方向,離上課時間近了,我們就得過去。我們馱著很重的書包和天空折返,方才踩著黃昏來的,如今踏著簇新的夜回去。

我們又得路過學校,路過圍牆上長長的榜單。我們總得從那前面走過,影子也冗長的。風開始帶著涼的潮氣,我想也許再晚些的夜裡會下一場雨。

果然補完習要返家時雨便落下了,老師拖了堂,最後一班公車開走了。我只好等爸爸來載我,站在騎樓裡看同學們冒雨騎著單車離開,或者坐上轎車揚長而去。

地磚的縫隙積滿水,補習班掛在外頭的廣告也被淋濕。其實我很習慣等待,車燈和招牌暈開。

在三態交雜的世界裡固體的人好像總喜歡把自己困在固態的人生裡。雨不停落,行人步伐匆匆趕著返家。椰子樹和遠遠的學校圍牆上的榜單和我都濕漉漉的,我們要去哪裡?要是什麼?我覺得不該有固定動線的。

快車開過水坑濺起水花,雨幾乎要落乾了,我終於等到爸爸,坐在車裡去看不擅長暗的市區燈火明滅,車窗外模糊的人影、模糊的臉孔、模糊的招牌掠過,我沒能看清他們任何一個。光與彩攪混便濁了。

我身陷囹圄,深陷固態的車、液態的雨、氣態的時間。景色飛速向後。

坐在後座的我很無聊的摳著指甲邊的死皮,想到隔天塞滿小黑板的考試就像被扼住脖頸,這個世界的理想氣溫大約是攝氏零度罷?碎冰們努力著更加壯大,要讓所有人都動彈不得才好。固態中的呼吸很是困難,我拉著死皮的角想將它整塊扯下來,卻扯到新生的肉,疼得呲牙咧嘴。

液態的我好像只剩一雙眼睛。

♦第41屆全球華文學生文學獎 高中散文組 第一名 劉子新 作品《三態》